【2025年版】 アップサイクルとは? リサイクルやリメイクとは違う、SDGsへの新たなアプローチ|SDGsにまつわる重要キーワード解説

2025年05月12日

大量生産・大量消費の時代から、持続可能なモノづくりの時代へとシフトする中、SDGs達成のための手段として注目されているのがアップサイクルです。本記事では、アップサイクルの意味や、リサイクルやダウンサイクルなどとの違い、さまざまな業界の事例などを紹介しています。SDGsへのアプローチの方法のひとつとして参考にしてください。

アップサイクルの意味と定義

アップサイクルは、本来は捨てられるはずの製品に新たな価値を与えて再生することで、「創造的再利用」とも呼ばれています。デザインやアイデアによって付加価値が与えられ、寿命が長くなることも期待できるため、製品のアップグレードと捉えることもできます。

資源の乏しい日本では、再利用する文化は古くから根付いていましたたとえばば、陶器などの割れやひびを漆でつなぎ、継ぎ目を金や銀で装飾する伝統技法「金継ぎ」は、室町時代から行われていたと言われます。「もったいない」は、今や世界の共通言語となった日本の文化です。

大量廃棄を生み出す大量生産、大量消費の社会に代わり、持続可能な社会への転換が差し迫った課題となっている今、アップサイクルがあらためて注目されています。

アップサイクルとリサイクルの違い

リサイクルは、廃棄されるものの中から使えるものを取り出し、原料や材料として再利用することです。リサイクルの代表例としては、ペットボトルを原料にした繊維で作られる衣類や、紙ごみから作る再生紙、トイレットペーパーなどがあります。

廃棄されるものを再利用するという点ではアップサイクルもリサイクルも同じですが、アップサイクルは原料や材料に戻すのではなく、元の製品の素材をそのまま生かすという特徴があります。

アップサイクルは、製品を原料に戻す際にエネルギーを必要とするリサイクルより、さらに持続可能な再利用の手法であると言えます。

ダウンサイクルとは

アップサイクルと反対の意味を持つのがダウンサイクルです。ダウンサイクルも新たな価値を生み出しますが、その価値は元の製品よりも下がってしまうことが、アップサイクルと異なる点です。たとえば、古くなった洋服を雑巾にすることなどが該当します。ダウンサイクルは、近いうちにゴミになる可能性が高いため、持続性の低い再利用であり、製品のダウングレードと捉えることもできます。

3R(リサイクル・リユース・リデュース)

その他に混同しやすい言葉として、リユース、リデュースがあります。

リユースは、一度使われた製品にアレンジを加えず、そのまま繰り返し使うことを言います。不要になった服を必要としている人に譲ったり、フリマアプリで販売したりほかて他の人に使ってもらうことや、壊れた家電製品を修理して使うことがリユースです。

リデュースは「減らす」という意味で、そもそも廃棄物を出さないようにすることを言います。買い物の際にレジ袋ではなくエコバッグを使用する、無駄な買い物はしない、買った製品は長く大切に使う、などがリデュースです。企業が製品を作るときに、使う資源を少なくしたり、耐久性を向上させたりすることもリデュースに含まれます。

リサイクル、リユース、リデュースを合わせて3Rと呼び、環境を守るためのごみ削減の取り組みとして知られています。3Rには優先順位があり、まず第一にゴミを減らすリデュース、そしてできる限りゴミにしないリユース、最後に再利用できるものを再利用するリサイクル、と続きます。3Rは循環型経済システム(サーキュラー・エコノミー)を構築するための基本的な考えかたとされています。

また、リメイクという言葉にも聞き覚えがあるかと思いますが、これは古い製品にアレンジを加える方法を指します。廃棄されるはずの元の製品の特性や素材を生かすという点ではアップサイクルと同じですが、リメイクでは必ずしも価値が高まるわけではなく、価値の上昇に重点を置くアップサイクルとはややニュアンスが異なります。

アップサイクルとSDGs

SDGsとのつながり

SDGsの17の目標のうち、アップサイクルと一番関わりが強いのが、目標12「つくる責任 つかう責任 ──すべての人の意識と行動をシフト」です。

これまで私たちは、大量の資源やエネルギー使って大量の製品を生み出し、消費して廃棄するという経済システムに身を置いてきました。しかし世界の人口が増加し、限られた地球の資源は枯渇しつつあります。持続可能な生産消費形態を確保するため、商品やサービスを生産する側も消費する側も、行動を変えていく必要があります。

ターゲットを見てみると、

12.2「2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成する」

12.5「2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する」

とあります。また、

12.8「2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにする」

とあるように、すべての人に意識を変え行動を起こしていくよう、呼びかけています。

プラスチックゴミの削減は、目標14「海の豊かさを守ろう ──海洋保全から廃プラ問題まで」、生産や廃棄に関わるエネルギーが削減できれば、目標13「気候変動に具体的な対策を ──広い視野で身近なアクションから」の達成につながります。アップサイクルのために生まれるイノベーションや働く環境は、目標8「働きがいも経済成長も ──豊かに生きるベースづくり」にも関わります。

SDGsは目標であり、どのようにしたら達成できるのかという手法は示されていません。アップサイクルは持続可能な社会のための、具体的な手段のひとつと言えるでしょう。

個人の意識の変化

ここ数年、SDGsの認知度が広がるとともに、資源の有効活用やゴミ削減への意識も高まっています。アップサイクルは、持続可能なものづくりという側面だけでなく、デザインやアイデアによって、さまざまな価値をプラスすることができる手段です。

また近年、コロナ禍によるライフスタイルの変化で、必要以上にモノを持たない、購入しないという意識が強くなりました。人や社会、環境、地域などに配慮したエシカル消費を取り入れている人も多いでしょう。

こうした背景から、アップサイクルされた商品を購入するのはもちろん、個人でアップサイクルを試みる人も増えているようです。

進化するアップサイクル製品の開発

アップサイクルによる企業の製品開発が盛んになっています。

いま進められている、企業によるアップサイクル製品の潮流について考えてみます。

創造力を活かした製品アイデア

アップサイクルのプロセスにおいて、創造力は欠かせない要素です。創造的なアイデアを生み出すことで、廃棄物や既存の素材に新たな価値を付加し、独自性の高い製品の開発が可能になります。

実際に成功したアップサイクル製品の事例として、使用済みのペットボトルを加工して作られたエコバッグや、廃材を利用した家具などがあります。これらの製品は、素材の特性を最大限に活かしつつ、消費者にとって魅力的なデザインと機能性を兼ね備えています。

アップサイクル食品の可能性と事例

アップサイクル食品とは、食品業界において余剰食ほかや規格外農作物を活用し、新たな価値を創出する取り組みです。従来のリサイクルが原材料への還元を目指すのに対し、アップサイクル食品はそのままの形や特性を活かしつつ、消費者にとって魅力的な製品へと変換します。このプロセスは、食品ロスの削減のみならず、持続可能な消費と生産の実現に寄与し、業界全体の環境負荷軽減に大きく貢献しています。

具体的な製品開発事例としては、余剰の野菜や果物を利用したスナック類やドリンク、規格外の穀物を活用したグラノーラやビスケットの製造などがあります。規格外のリンゴを使用して製造されたアップサイクルジュースや、余剰のパンを再利用したパン粉なども成功例として知られています。

食品から食品のアップサイクルだけではありません。独自の発酵技術を持つ企業・株式会社ファーメンステーションは、他企業とのパートナーシップによる未利用資源再生・循環に取り組む企業で、カルビーから提供された規格外のじゃがいもを原料とした発酵アルコールから、天然由来成分99%の「じゃがいもとお米の除菌ウエットティッシュ」を商品化しています。菓子メーカーの廃棄物が日用品という別の製品に生まれ変わった一例です。

技術とアイデアで紙やプラスチックが生まれ変わる

紙とプラスチックは、その多様な特性から、アップサイクル製品の素材として非常に有望です。

紙は軽量で加工しやすく、リサイクルしやすい特性を持ち、プラスチックは耐久性と柔軟性に優れています。古紙を利用した家具や、廃プラスチックを用いたファッション小物など、消費者に新たな価値を提供する製品開発が進んでいます。先進的な技術を活用することで、素材の特性を最大限に引き出し、品質の高いアップサイクル製品の製造が可能になります。

実際に、国内外で成功を収めている企業の事例として、紙を用いたエコバッグの製造や、ファッションブランドなどではプラスチックボトルをリサイクルした限定コレクション展開などがあります。これらの成功事例は、ブランドイメージの向上や消費者のエンゲージメント強化を果たしており、アップサイクル製品の戦略的な活用によって持続可能なブランド価値の構築が実現できたことを示しています。

アップサイクル製品開発をサポートするビジネスも

アップサイクル製品開発をサポートするビジネスを展開する企業の動きも出てきました。

AIとブロックチェーンというIT技術によって、廃棄物を出す企業とそれを素材として活用したい企業を結びつけるマッチングプラットフォームを開発したのが、アムステルダムの「Excess Materials Exchange」です。オレンジの皮をバイオガスやフレグランス、家畜飼料などに活用するなど、多くの事例を生み出しています。

ここでは、業界を超えて、素材の価値を最大化し再利用できる選択肢が提案されています。さらにブロックチェーン技術によるトレーサビリティも確保されています。

企業事例・業界事例(これまでの記事より)

これまでに本サイトで掲載した企業事例の中から、アップサイクルに取り組んだ事例を要約して紹介します。

タカラベルモント

理美容・医療関連の業務用設備機器や化粧品の製造・販売、空間デザインなどを手がけるタカラベルモントは、機器の製造過程で生じる廃棄レザーを活用した取り組みをはじめています。

理美容椅子などの機器を作る際に生じる端材などのレザーが年間約26トンも破棄されていることから、生産現場のメンバー主導による廃棄レザー再生活動を立ち上げました。最初につくったのは、創業100周年を記念した国内外約3,000人のスタッフのネームホルダーで、社員がSDGsについて考えるきっかけにもなりました。

さらに地域でのものづくりワークショップや学校へのSDGs授業、地元大阪のファッションブランドとのコラボなどを積極的に行い、単なるアップサイクル活動に終わらない地域活性化にまで貢献しています。

関連記事

年間26トンにおよぶ廃棄レザーを活用! 「再生」することで、新たな価値を創造する、タカラベルモントが目指す未来

テイクアンドギヴ・ニーズ

ウェディング業界のリーディングカンパニー、テイクアンドギヴ・ニーズは、SDGsへの取り組みの一環として廃棄予定のドレスを新しいドレスに生まれ変わらせる「アップサイクルドレス」に取り組みました。

レンタル期間を終えて廃棄する予定だったドレスを1着ずつ手作業で解体、布地やレース、ビーズなどのよいの良いパーツを選別して新たなドレスに再構築。各パーツが持つ美しさを引き出すことで、顧客に喜ばれる「世界に1着しかないドレス」という価値創出を果たしました。

環境負荷低減だけでなく、スタッフの技術力向上やクリエイティブな発想を刺激するなどの効果も得られたそうです。

関連記事

サステナブルなウェディングドレスで共感を創出。新たな需要を掘り起こすテイクアンドギヴ・ニーズ

企業事例・業界事例(その他)

アパレル

生産時の二酸化炭素排出量や水の使用量、シーズンごとの大量廃棄などの問題を受け、特にアップサイクルに力を入れているのがアパレル業界です。

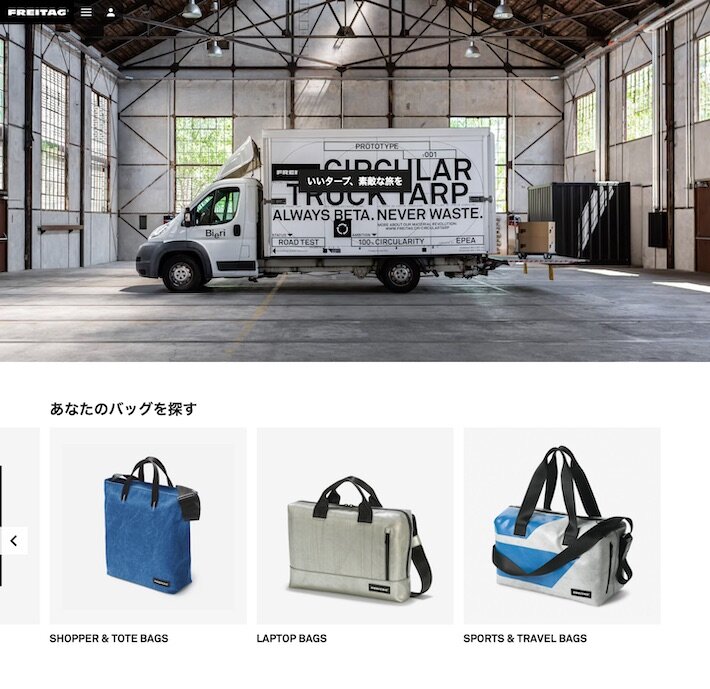

FREITAG

アップサイクルの元祖とも言えるのが、マーカス・フライターグとダニエル・フライターグ兄弟が創立したスイスの企業「FREITAG(フライターグ)」です。フライターグの製品は、中古のトラックの幌と捨てられた自転車のチューブとシートベルトで作ったメッセンジャーバッグから始まりました。使用されるトラックの幌はヨーロッパ各地からチューリッヒに集められ、手作業でカッティングされます。生地に浸み込んだ汚れも傷もそのままデザインとして利用する、オンリーワンの製品です。トラックの荷物を守るための布ですので、強度や撥水性はお墨付きです。

ビームス

日本を代表するセレクトショップである「ビームス(BEAMS)」から、アップサイクルのブランドとして2017年にデビューしたのが「ビームス クチュール」です。

倉庫に抱えていたデッドストック品に古着やリボンのパーツなどを取り入れるユニークな発想と丁寧な手仕事で、「新たな価値を持った一点モノ」によみがえらせています。2021年には、このプロジェクトに共感を寄せた、ニューヨーク発のグローバル・ライフスタイルブランド「kate spade new york」とのコラボレーションも実現しました。

現在ではビームスを構成するレーベルのひとつにまで成長し、さまざまなクリエイターやブランドとのコラボレーションを数多く展開しています。

食品

フードロスが問題となっている食品業界でも、さまざまなアップサイクルの取り組みが進められています。

ミツカン

スローガンである「やがて、いのちに変わるもの。」の視点を通して、ミツカンが人と社会と地球のために始動したプロジェクトが「ZENB」です。ここでベースとなっているのは、野菜、豆、穀物などの素材を可能な限りまるごと使い、旨味と栄養を引き出す技術開発です。

このプロジェクトからは、増粘剤などのつなぎを使わず、うす皮もまるごと使った黄えんどう豆100%の「ZENBヌードル」や、素材の特性に合わせて濃縮する方法で本来持つおいしさを引き出した「ZENBペースト」などの商品が生まれ、現在ではパン、スナック、麺類、調味料などの幅広いラインナップを持つブランドに成長しています。資源の有効活用による地球環境への貢献、栄養素をしっかり摂ることによる健康維持などによって、さらなる価値の向上を目指しています。

オイシックス・ラ・大地

「これからの食卓、これからの畑」の経営理念のもと、フードロス削減につながる活動を積極的に進めているのが、オイシックス・ラ・大地です。

なすのヘタをココナッツオイルでカリッと揚げ、黒糖でかりんとうのように仕上げた新感覚のチップスや、加工時に廃棄されていた有機バナナの皮を使用したジャムなど、より環境負荷の低いアップサイクル商品を開発しています。一製品あたりの食品ロス削減量も表示しており、削減効果を数値で実感することができます。

オイシックス・ラ・大地「フードロス削減アクション」で紹介されているアップサイクル食品の取り組み

海外では、アップサイクル食品の認証制度もスタートしています。アメリカに本部を置くアップサイクル食品協会(UFA)は、アップサイクル食品について「本来であれば人間の消費にまわらない原材料を使い、検証可能なサプライチェーンにおいて調達し生産された、環境に良い影響を与えるもの」と定義しています。認証された企業やブランドの製品には、認証マークをつけることができます。(参考:https://www.upcycledfood.org/)

その他

花王 ✕ コーセー

花王とコーセーは、アイシャドウなどの色のついた粉体のメイクアップ化粧品を、絵の具などの色材にアップサイクルし販売するモーンガータの活動に賛同。研究所における品質追求・品質管理の過程で最終的に商品にならなかったメイクアップ化粧品を提供し、これが水性ボールペン「SminkArtペン(スミンクアートペン)」となって生まれ変わりました。このペンは両社の実施するイベントなどで活用されています。

2024年には、多摩美術大学の学生を対象にSminkArtペンを用いたデザインコンテスト「Makeup Art Pen Award 2024」が開催され、入賞作品が表彰されました。

GOOD DEAL COMPANY

GOOD DEAL COMPANYが進めるTOKYO CORK PROJECTは、ワインを飲むときに抜かれたコルク栓を石油由来素材の代替としてさまざまな分野で活用しようというプロジェクトです。コルクを回収し適切に再生加工し、素材として求められる形で提供するほか、オリジナル商品の開発事業も進めています。

使用済みのコルク栓は賛同する企業などから収集され、再生するための分別や洗浄がなされ、粉砕から圧縮・固形化を経てブロック・ボード・シートなど加工しやすい形状に加工されます。この素材がスタイリッシュな家具やノベルティ製品、玩具などに生まれ変わっています。

upcycle intetior

upcycle intetiorは、家具やインテリアのアップサイクル商品に特化したセレクトショップです。捨てられるものを遊び心で再定義し、新品には出せない「味」と「物に込められた思い」を楽しむライフスタイルを提案しています。

学生時代に使っていた懐かしい学校の備品をインテリア製品にアップサイクルするオリジナルブランド「tumugu upcycle furniture」の展開のほか、全国のデザイナーやブランドから厳選した素材1点1点に物語のある商品を扱っています。

パナソニック・グループ

電子・電気機器や住宅などの分野で、アップサイクルを含むサーキュラーエコノミーに積極的に取り組んでいるパナソニックグループでは、「シェアリングサービス」や製品そのものや製品に使われている部品を再生・再利用する「リペア/メンテナンス」「リファービッシュ」「リマニュファクチュアリング」などさまざまな事業の創出を進めています。

アップサイクルの事例としては、従来は廃棄されていた間伐材などの植物資源から植物繊維(セルロース)を抽出したセルロースファイバー樹脂を開発、カップなどに加工したり自社製品の部品に採用したりしています。またキッチンカウンターの天板の素材として使用している人造大理石の端材をアップサイクルし、スタイリッシュなテーブルなどにするプロジェクトなども行われています。

K i N a K o

個人が展開するアクセサリーブランド「KiNaKo(きなこ)」は、建築物の端材や、取り壊すときに出る廃材を、一点もののピアスやリングなどに生まれ変わらせています。愛着のある家や思い出のつまった空間のカケラを身に着け、記憶や思いを受け継ぐことを願った製品です。それぞれのストーリーと、どこにもないデザインが魅力の製品となっています。

アップサイクルのメリットと課題

最後に、アップサイクルのメリットと、さらにそれだけでないデメリットや課題についても考えておきましょう。

まずメリットとしては、以下のような点が挙げられます。

省エネルギー効果

アップサイクルは、製品をそのまま生かす方法です。そのためリサイクルのように、分解したり溶かしたりして原料に戻す際のエネルギーが不要です。これは地球への負荷の軽減にもつながります。

コスト削減

アップサイクルは、原料に戻すためのコストがかからず、そのための工場も必要ないため、再利用におけるコストを抑えることができます。また、代替素材として活用することで、素材の仕入れコストの削減が叶う場合もあります。

企業のPR効果

近年、環境、社会、ガバナンスに関わるさまざまな問題を解決しながら、持続可能な経済成長を目指すESG経営が広まっています。アップサイクルによる製品展開は、環境負荷を考慮した持続可能なモノづくりを行っていることの表れです。消費者や投資家の目に触れやすくなり、社会的な評価を高めることにもつながるでしょう。

しかし、アップサイクルには課題もあります。

廃棄物を価値あるものへアップグレードするということは、見かたを変えれば、廃棄物の存在が前提になっていると言えます。アップサイクルは持続可能な社会のために重要な役割を持つと考えられますが、廃棄物がある現状に対する解決策のひとつです。アップサイクルできるから廃棄物がたくさん出てもよい、という考えになっては本末転倒です。また安定した廃棄物(素材)を回収できるかどうかも関わってきます。

アップサイクルは手段であり、前述した資源が循環する経済システム、いわゆる「サーキュラー・エコノミー」を構築していくことが求められています。

サーキュラー・エコノミーの3原則として、推進団体であるエレン・マッカーサー財団は以下を掲げています。

- 廃棄物と汚染を生み出さないこと

- 製品や素材を流通・循環させ続けること

- 自然を再生させること

「自然を再生させる」とは、製品を自然が持つ循環に戻していくことが必要だ、という考えかたです。

アップサイクルは、製品の価値を高め寿命を伸ばすとはいえ、モノはいずれ破棄されます。製品を自然の持つ循環に戻していくためには、もとの製品の素材が環境に負荷をかけるものであってはならない、という視点も忘れないようにしなければなりません。

アップサイクルを知るための本

中石和良(著)/ポプラ親書

サーキュラー・エコノミーを企業の成長戦略と捉え、各業界の取り組み事例を多数紹介しながら、新しいビジネスの発想を提案しています。アップサイクルという言葉で説明はされていませんが、持続可能な製造・消費を考えたとき、アップサイクルがどのような位置づけとなるのか、全体像としてつかみやすくなるでしょう。

詳しくはこちら>>

佐藤まどか(著)/ポプラ社

中学2年生の3人が、夏休みのグループ研究テーマとして見つけた「アップサイクル」。アップサイクルのおもしろさと楽しさに気づいた3人が、これを社会とつなげ、継続して行う事業にしようと奮闘する姿を描いた小説です。楽しみながらアップサイクルや環境問題への関心が高まる一冊です。

詳しくはこちら>>

環境問題への取り組みやライフスタイルの変化などで、消費者の意識や行動に変化が起きています。私たちの目指す持続可能な社会において、アップサイクルの市場はさらに広まることが予想されます。

アップサイクルには課題もありますが、これに取り組むことは新たなビジネスチャンスの発見につながるかもしれません。アップサイクルは、今後の企業戦略に欠かせないキーワードのひとつとなりそうです。