「グローバルからローカルへ」が支える、魚食の持続可能性|SDGsと衣食住【第3回】

2022年10月19日

SDGsのアプローチは、ともすれば国際機関や国家、あるいは大企業といった大きな主体が取り組むべきものと思われがちです。

しかし、将来の世代に持続可能な地球を残すために、私たちの暮らしは変わらざるを得ません。政治や行政、ビジネスの変化をただ待つだけではなく、市民の生活や消費のスタイルも変化させる必要があります。

本連載では、私たちの日々の衣食住とSDGsの各目標との関係を整理し、持続可能な未来のためのライフスタイルについて想い描きます。

SDGsの目標14として、「海の豊かさを守ろう」が掲げられています。そして、日本では古くから魚介類を好んで食べる食文化があり、海の豊かさは私たちの食の文化や習慣において避けて通れないテーマです。今回は、前回の「肉食の持続可能性」に続き、「魚食の持続可能性」について取り上げたいと思います。

ところで日本語の「魚食」という言葉は、水域に住む動植物全般に対する食用の利用を意味しており、対象となる生きものには、植物(海藻類)、哺乳類(クジラなど)、魚類、無脊椎動物(貝類、エビやカニ、タコやイカ、ナマコなど)など多種多様な分類群が含まれています。それぞれの生きものの生態によって、人間活動との関係性が大きく異なるため、持続可能性の問題も現れかたが変わりますが、今回は、主に魚類や無脊椎動物などの水産動物、いわゆる魚介類の消費を主に取り上げることとしたいと思います。

シンプルなはずの「持続可能な漁業」の原則が、実現は難しい理由

近年、マグロやウナギといった魚種について、その資源量が大きく減っているというニュースがたびたび報道されています。そしてその原因は「人間による取り過ぎ」であるとされます。しかし、人類は長らく魚介類を利用してきました。なぜいま、漁業の持続可能性が急速に問題となっているのでしょうか。

水産行政の文脈では、漁獲対象となる魚介類のことを水産資源(または漁業資源)と呼びます。水産資源は天然資源であり、かつ、自律的に再生産する再生可能(更新性)資源です。生きものである魚は、自然の摂理に則って繁殖し、次世代の個体数を増やします。したがってある魚種を漁獲する場合、親となる個体の数が十分に確保されていれば、人間が手をかけずとも資源の量は自律的に元の水準まで回復しようとします。

これは、銀行預金に例えることもできます。つまり元本に手を付けず、常に利子を利用するように漁業の管理を行えば、持続可能な漁業が実現可能なのです。現実的には予期せぬ自然変動などもあるので、完全に持続可能とは言い切れません。とはいえ、再生産のスピードより利用のスピードを小さくすることで持続可能な漁業はほぼ実現可能なのです。

現代の水産科学では、生態や分布などのデータに基づき、特定の漁業資源についてその漁獲可能な量を推定することができます。また、資源量に対して現在の漁業が取りすぎているかどうかを判断することもできます。これを資源評価と呼び、各国の漁業管理機関が行っていますが、日本近海では水産庁が国立研究開発法人水産研究・教育機構に委託して192魚種の資源評価を行っており、その結果をウェブサイトで公表しています(参考リンク:わが国周辺の水産資源の現状を知るために)。

このように持続可能な漁業の原則は簡潔であり、判断材料としての科学的データも広く収集されているにもかかわらず、その実現は容易ではありません。国連食糧農業機関の統計によれば、2019年、世界の漁業資源の35.4%が持続不可能な状態にあります(参考リンク:The State of World Fisheries and Aquaculture2022)。

漁業管理が容易でない原因としては、合意形成の難しさ、つまり漁獲可能な総量が明らかになったとして、それを誰にどう分配するかという問題、そして取り決めた総量を守って漁獲しているかどうかを監視することの難しさがあると言われています。特にマグロなど、大規模な回遊を行うため国をまたがる管理が必要とされる魚種では、交渉や監視の難易度は跳ね上がります。

さらにそもそもの前提として、人間と水産資源の関係が大きく変わっていることも指摘できます。漁業の持続可能性の問題は、典型的な人新世の問題、すなわち、人間によるインパクトが生態系のありかたを大きく変えている問題なのです。

変わる人類と水産資源の関係

1950年に17百万トンだった世界の海面漁獲量は、2018年には84百万トンに達しています。わずか70年でおよそ5倍に増えたわけですが、これほど莫大な量の変化が生じた背景には、複合的な要因があります。

まず、漁船や漁具の技術改良により、人間の獲る力が格段に大きくなっていることがあげられます。大型漁業の例を挙げてみましょう。

たとえば、まき網という漁法があります。魚群を網で巻いて、まさに一網打尽にして獲る漁法ですが、遠洋でカツオやマグロを対象として営まれる大型のまき網漁業の中には、船の上にヘリコプターを搭載し、それを用いて魚群を探索しているものがあります。また遠洋はえ縄漁業では、幹となる一本の長い縄に何千本もの釣り針が付いた枝縄をつけ、それを海に投じてマグロなどがかかるのを待ちますが、枝縄の長さは全長100~150㎞に及びます。

現代における大型漁業は、このように私たちの日常のスケールをはるかに超える規模で営まれています。

次に、冷蔵冷凍技術の発展により、水産物の流通範囲がこれまでにないほど大きくなっています。海から遠く離れた土地でも生鮮魚介類が流通されていますし、私たちの日常生活で、チリやノルウェーといった遠い国の水産物を普通に見かけることもできます。

そして、生産・流通の技術革新とグローバル化による文化の交流が重なり合い、魚を食べる習慣が多くの地域に広がりました。現代では世界各国の都市において、スーパーマーケットで寿司が売られ、街で回転寿司レストランが営業しています。生鮮魚介類を食べることは、もはや特定の地域の珍しい食文化ではなく、広く一般的な食習慣として定着しつつあります。

このように生産・流通・消費が一体的に構造変化した結果、人類と水産資源の関係は大きく変化しました。かつて、漁業とは主に沿岸で営まれ、沿岸域に生息する魚種や産卵等のために接岸してくる魚種を対象としていました。つまり「来た魚をとる」営みでした。ところが現代では「群れを遠くまで追いかけてとる」スタイルが可能になっています。これにより、商品価値の高い魚種については、より高い漁獲圧がかかるようになっています。

また漁業規模の拡大は、イルカや海鳥、ウミガメなどが一緒に捕獲されてしまう混獲の問題、漁具が海底やサンゴ礁などを傷つける問題、そして燃油や海洋プラスチックの排出源となる問題など、漁業に起因する負の環境影響をもたらしています。また大型漁船が水揚げするためには、大規模な港湾開発も必要です。これらの結果、漁獲対象となる魚だけでなく、海洋の生態系全般に人為的な影響が強く及ぶのです。

養殖漁業の光と影

では、養殖漁業はどうでしょうか。流通と消費の変化によって需要が顕在化するにつれて、養殖漁業の生産量も増加しました。1950年には100万トンに満たなかった世界の養殖漁業生産量は、2018年には海面で31百万トン、内水面で51百万トンに達しています。養殖漁業とはすなわち、20世紀の後半に誕生し急速に拡大している産業なのです。

EUでは2017年から海洋関連の経済を「ブルーエコノミー」とし、「青の成長(ブルー・グロース)」戦略を策定していますが、養殖業はその戦略においてもエネルギーや観光と並ぶ成長産業として期待が寄せられています。

養殖漁業は、野生動物を直接捕獲する天然漁業よりも人間の関与する部分が大きいため、一見すると持続可能性を確保しやすいように思えます。しかし、養殖漁業には2つの点で注意すべき部分があります。

ひとつは養殖漁場を設置することによる周辺環境の汚染です。前回の畜産業の場合と同じく、養殖漁場でも魚を自然界にはないほどの高密度で飼育します。また陸上と違って、海では養殖の生け簀を周囲の海域と完全に区切ることができません。そのため、排泄物や餌の食べ残しは養殖生け簀を中心に蓄積し、周辺の海域に富栄養化などの問題をもたらします。また生け簀から逃げ出した養殖魚が、周囲の天然魚に病害虫を伝播させる問題や、交雑して遺伝子汚染を引き起こす問題なども指摘されています。

もう一つの問題は、養殖魚の餌は主として天然魚だということです。この点で、養殖漁業には同じ動物を食用のために飼育する産業である畜産業よりも難しい問題が含まれています。

牛・豚・鶏といった家畜は人間が食用としないものを餌とできるのに対し、養殖魚の餌となる魚は人間が直接食用とできるからです。そのため、畜産業は人間が利用できない生物資源を動物を介して食べものに変換しているのに対し、魚類養殖業では安い魚を高級魚に変換しているだけ、と批判することもできます。

もっとも、現実には高度に工業化された畜産業において、人間が食用としないような低栄養の飼料が使われることは少ないため、このような批判は原理的なものに過ぎません。また魚類養殖で用いる魚粉は、畜産業でも多く餌として使われており、魚粉の持続可能性から養殖漁業を批判する場合、畜産業も同様の批判にさらされます。

したがって、養殖漁業は畜産業より持続可能性の点で問題だ、と主張を単純化するつもりはありません。しかしながら「養殖漁業が決して畜産業や天然漁業よりも持続可能性が高いわけではない」ことは強く主張したいと思います。

個人的には、適切に管理された天然漁業は、畜産業よりも養殖漁業よりもはるかに持続可能性が高いと考えています。なぜなら、自然の回復力は人為的な管理をはるかに上回るからです。秋田県のハタハタや駿河湾のサクラエビなど、漁業者の自主的な管理措置によって、回復した資源の例も多くあります。

しかし、交渉や監視などシビアな人間活動を要する解決よりも、どちらかといえば高度な養殖技術を開発するような技術的な解決のほうが取り組みやすい、とする感覚が社会に広くあるように感じます。早晩、技術的な解決では立ち行かなくなり、人間活動の管理に向き合わざるを得なくなる日が来るように思われるのですが...。現在の社会において見えている課題のひとつといえるでしょう。

持続可能な魚食のために

これまで述べてきた内容から、持続可能な漁業ないし養殖業は明瞭に定義することができます。すなわち「資源の再生産を妨げない範囲に利用をとどめ、対象資源以外の環境に対して負の影響を極力及ぼさない漁業」です。

このような漁業を源とする水産物を選択的に利用できるようサポートするツールが「海のエコラベル」です。持続可能な漁業のためのMSCエコラベルや持続可能な養殖業のためのASCエコラベル、日本発の漁業認証であるマリン・エコラベル・ジャパン(MEL)など、複数の認証制度が設立され、すでに運用されています。

これらのラベルがついた水産物は、第三者によって持続可能性が認証された漁業や養殖業を源としています。エコラベルを参考にすることで、個人や企業として持続可能な水産物を選択して利用することができます。

MSC 「海のエコラベル」

ただし、エコラベルは持続可能な漁業・養殖業を営んでいることを積極的に主張したい漁業者団体による「自発的な表示制度」であることに注意が必要です。

利用する魚種が限定されていて、その多くが大規模漁業を源としているというような文化圏では、エコラベルの意義は非常に大きいですが、日本のように大小さまざまな規模の漁業者が多種多様の魚種を漁獲している場合、エコラベルをとって差別化しようとする戦略がすべての漁業者にとって有効なわけではありません。そのため持続可能で環境に配慮した漁業を営んでいても、特に認証を取得しているわけではないケースもあります。よって、エコラベルがないからといって持続可能でないというわけではありません。

とはいえ、大規模漁業を源としグローバルな流通が行われる水産物においては、エコラベルの有無はひとつの選択肢となるでしょう。

持続可能な魚食に向け、とりわけ日本の食に関して提案したい解決策は「地元の魚を食べる文化の復権」です。四方を海に囲まれた日本では、もともと、四季折々土地ごとに異なる漁業があり、異なる魚の食文化が育まれていました。しかし、世界中に魚食を広めた流通と消費の構造変化は、日本国内の魚食文化を押しつぶしてしまいました。

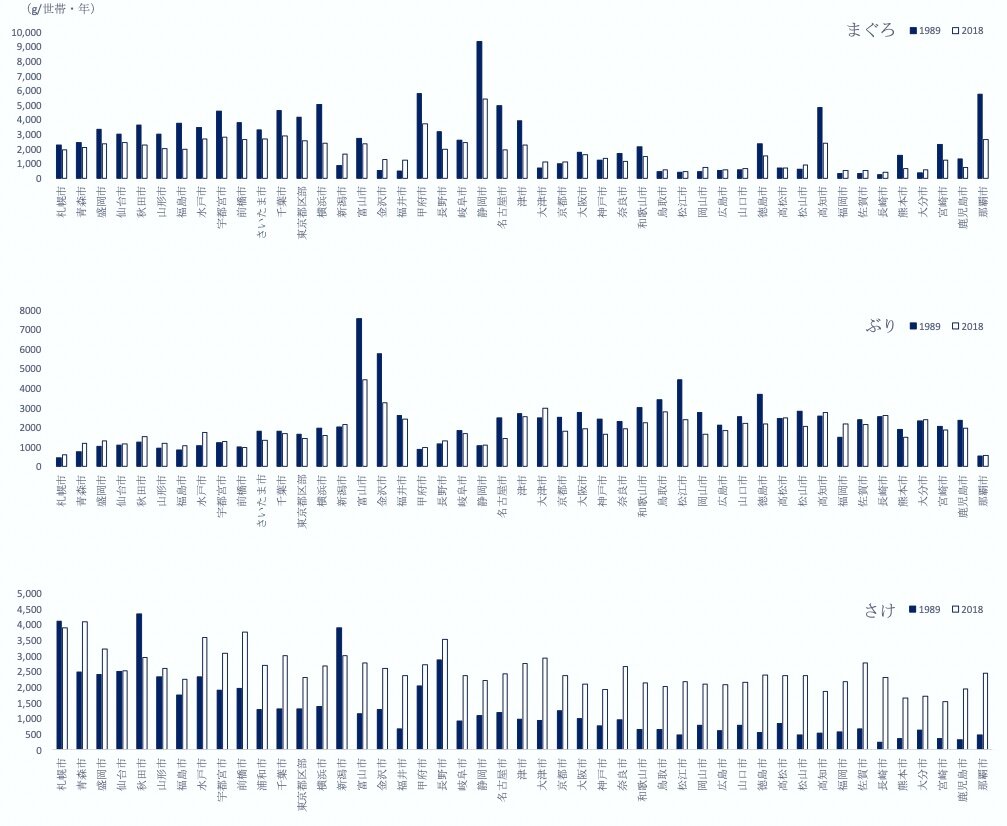

平成期の30年間に限ってもその変化は顕著であり、平成元(1989)年と平成30(2018)年のマグロ、ブリ、サケの一世帯一年あたりの鮮魚購入量を比べると、地域差がほとんどなくなり、全国で均質化していることがうかがえます。

都道府県庁所在都市別のサケ、マグロ及びブリの1世帯1年当たり鮮魚購入量<平成元(1989)年及び平成30(2018)年> ※2020年水産庁データをもとに筆者作成

マグロ、ブリ、サケはグローバル流通や養殖生産のために、特に流通しやすくなっている魚種です。これらの魚種が店頭を占める一方で、地域性や季節性の高い魚種が姿を消していっているものと推察されます。

しかし、このような特定の魚種に偏った利用が続く限り、そこに集中する漁獲の構造から脱却できません。逆になるべく多くの魚種の美味しさを実感し、旬を理解し、いろいろな食べかたを生活に取り戻すことができれば、遠くまで追いかけて行って魚を捕らずとも、季節ごとに沿岸でとれる魚で食卓を支えることができるでしょう。

グローバルな大規模漁業からローカルな小規模漁業へと私たちの水産物供給源をシフトできれば、海洋の持続可能性に貢献するだけでなく、地域産業としての漁業を活性化し、地域の食文化をも取り戻す道となるのではないでしょうか。そのためには、生産・流通・消費を再び一体的に、ローカルなものへと転換させる取り組みが期待されます。

今回まで衣食住の「食」に注目して検討してきましたが、次回からは「住」に着目し、自然環境との関わりからその持続可能性について考えていきたいと思います。